Histoire et patrimoine

Circuit patrimonial

Richelieu est une ville située dans la municipalité régionale de comté (MRC) de Rouville, au Québec (Canada), et fait partie de la région administrative de la Montérégie.

Son nom vient du fait qu’elle longe la rivière Richelieu.

Elle est traversée par la route 112, l’autoroute 10 et le chemin des Patriotes.

En 2024, son nombre d’habitants était de 5 872. Elle se définit comme « Une ville pour la famille ».

La seigneurie, le village et la ville

Le territoire des municipalités de Richelieu et de Notre-Dame-de-Bonsecours faisait partie de la seigneurie octroyée à Jacques de Chambly en 1672, puis aux seigneurs Hertel, Grant, de Salaberry et Yule. Le pont qui traverse la rivière entre Richelieu et Chambly porte le nom de « Pont Yule » en l’honneur de John Yule, le dernier seigneur de Chambly (1812-1886).

La seigneurie de Chambly-Est comprenait quatre fiefs : Jenison, des Rouville, des Pauvres, et le fief Beaulac. Ce dernier couvrait les territoires de Richelieu et de Notre-Dame-de-Bonsecours. En 1855, un an après l’abolition du régime seigneurial par l’assemblée législative, les habitants amorcent des démarches pour fonder nos deux municipalités. Ils poursuivront ainsi le désir que certains fermiers avaient manifesté, dès 1815, jugeant que le trajet pour se rendre à l’église de Saint-Mathias était trop difficile, surtout au printemps et à l’automne.

Le village de Richelieu a été érigé en municipalité le 1er janvier 1869, en vertu de l’Acte 23, Vict. chap. 61. Il prendra le nom de la rivière qui coule le long de son territoire. La municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours a été érigée en vertu du même acte le 15 février 1869. Elle prendra le nom de la paroisse dont le décret d’érection canonique date du 5 septembre 1868. Le territoire actuel de la paroisse Notre-Dame-de-Bonsecours a été détaché des paroisses de Sainte-Marie-de-Monnoir et de Saint-Mathias. John Yule avait offert, en 1854, quatre arpents de son terrain afin de construire l’église. En juillet 1899, la centrale hydroélectrique, dont on voit encore quelques vestiges, entre en production. Une ligne de 27 km relie la centrale à Montréal et la tension de 12 500 volts est tout un exploit pour l’époque. La centrale sera démolie en 1965. L’hôtel de ville actuel, construit en 1958, reçoit les assemblées du conseil qui, autrefois, se tenaient à la station de chemin de fer, à la salle des Forestiers catholiques, à la sacristie ou à la vieille école. La caserne des pompiers a été inaugurée en 1967. En 1969, à l’occasion de son centenaire, le village de Richelieu a reçu ses lettres patentes lui conférant le statut de ville. Cette année-là a aussi consacré le jumelage de notre municipalité avec la ville de Richelieu en France, laquelle a été construite en 1631, grâce à la volonté du Cardinal de Richelieu, premier ministre de la France sous Louis XIII, selon un plan d’urbanisme resté intact jusqu’à nos jours. Le parc Fortier a été nommé ainsi en l’honneur de Marcel Fortier, maire de Richelieu, France. Le 15 mars 2000, la ville de Richelieu et la municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours ont fusionné pour créer une nouvelle ville, la ville de Richelieu.

Chroniques historiques

Les étés au bord de l’eau (par Huguette Archambault)

À la fin juin commencent les préparatifs pour des vacances dans un chalet le long de la rivière Richelieu. Durant près de 70 ans, la municipalité sera un lieu de villégiature.

Les chalets Lareau et Benoit

À la fin des années 1930, le bois de coffrage du barrage Fryer est rejeté à la rivière. Jean Lareau l’utilise pour construire 14 chalets, tous peints en vert et blanc. Durant une cinquantaine d’années, les vacanciers se retrouvent. Les femmes et les enfants demeurent à la campagne, tandis que les hommes vont travailler à la ville et reviennent les fins de semaine par l’autobus Boulais.

À la même époque, Élie Benoit loue six chalets près du rang des Cinquante-Quatre. La plupart de ces chalets ont été transformés ou démolis pour faire place à de nouvelles résidences.

À la campagne

Les Loiselle ont érigé, en 1925, les premiers chalets sur un terrain appelé Pointe-aux-Chênes, près de l’autoroute 10. Sept chalets sont loués à la parenté et à des familles montréalaises qui partagent les installations sanitaires, le puits et l’aire de jeux : tennis, croquet et ballon-volant. Les enfants attrapent des écrevisses comme appâts et vont à la pêche aux mulets et aux ouaouarons. Les jeunes capturent des barbottes dans les cuvettes du barrage Sainte-Thérèse. Une plate-forme surplombant la rivière rassemble les joueurs de cartes et les amateurs de danse.

Les Oblats

Les Oblats s’installent à Richelieu

Bien qu’arrivés au Canada en 1841, ce n’est qu’en 1930 que les Oblats construisent leur impressionnant bâtiment à Richelieu. La charpente, les fenêtres et le toit sont confiés à des entrepreneurs. Les religieux se réservent la plomberie, l’électricité, la menuiserie et le plâtrage.

La vie des Oblats

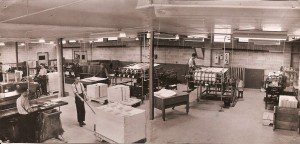

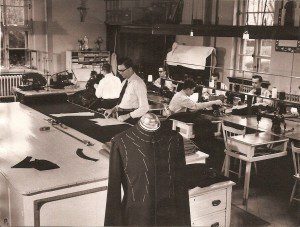

En janvier 1931, le scolasticat ouvre ses portes; rattaché à l’Université d’Ottawa, il dispense les années de philosophie et la première année de théologie. À partir de 1942, la communauté accueille, au noviciat, les jeunes aspirants à la vie religieuse. Les Frères s’adonnent à la culture maraichère et à l’élevage. La boulangerie fournit le pain aux Oblats de Richelieu, Chambly et Rougemont. Chaque matin, un religieux se rend à la gare pour quérir le lait en provenance de Rougemont. Les Frères mettent sur pied divers ateliers : menuiserie, cordonnerie, reliure, etc. Cependant, l’imprimerie inaugurée en 1932 demeure la plus importante des activités. Aujourd’hui, la résidence offre un milieu de vie pour les religieux vieillissants. Elle accueille également dans son infirmerie, des membres de différentes congrégations.

Un don aux citoyens

En 1975, les Oblats cèdent un terrain pour des fins communautaires; la Ville y construit une piscine, des terrains de soccer et de tennis ainsi que des appartements pour personnes âgées sur la rue… des Oblats.

L’hiver sur la rivière

Labeur

Avant l’arrivée massive des réfrigérateurs au début des années 1950, les familles et les commerçants conservaient les aliments frais grâce à la glace coupée sur la rivière Richelieu. La cueillette commençait au début de janvier et se terminait à la fin de février. Avec une scie mécanique, les travailleurs faisaient des traits de 12 pouces de profondeur dans la glace en laissant au moins 4 pouces en dessous pour empêcher que les blocs se séparent. Les lisières pouvaient atteindre 120 pieds de longueur et 16 pouces de largeur. L’épaisseur variait entre 16 et 28 pouces. Les chevaux sortaient les lisières de la rivière et les tiraient jusqu’aux camions. À l’aide d’un godendard, la glace était coupée dans l’autre sens à 40 pouces. Une équipe de 10 hommes pouvait sortir de 2 500 à 3 000 blocs par jour. C’était une bonne journée! Les blocs de glace étaient entreposés chez les cultivateurs, collés les uns aux autres, entassés dans le bran de scie recueilli aux moulins à scie. Ils se conservaient jusqu’à l’automne suivant. Le coupeur de glace recevait 0,06 $ le bloc. Le marchand séparait chaque bloc en huit morceaux pour les glacières domestiques.

Le vieux pont de bois

« En 1841, un ingénieur montréalais, Charles Atherton, soumet à l’Assemblée législative les plans d’un pont suspendu sur câbles d’acier, qui permettrait de franchir la rivière à la hauteur de Chambly. John Yule, alors député du comté de Chambly (1841-1843), n’est pas d’accord avec ce projet. Étant propriétaire d’un moulin à scie, il propose plutôt de construire le pont en bois selon un plan américain. Le gouvernement opte pour cette suggestion. Les travaux débutent au printemps 1846 et le pont Yule est inauguré le premier décembre 1847. »

Photos de la Ville de Richelieu

Des gens de chez nous

Simonne Monet-Chartrand – Épouse de Michel Chartrand, elle a marqué la condition féminine au Québec.

Le père Jacques Gilbert – Apôtre légendaire, il a traversé le temps avec intrépidité, dans une carrière prodigieuse d’évangélisateur et bâtisseur de chrétientés.

Marguerite Béique

Émile Barrière

Toponymie

L’histoire des noms de rues

Place Mark-Bourque

Ce nom rappelle le souvenir de Mark Bourque (1948-2005). Ancien citoyen de Richelieu et policier à la retraite de la Gendarmerie royale du Canada, il est décédé en décembre 2005 lors d’une mission de maintien de la paix de l’ONU en Haïti.

Place Rouville-Tessier

Ce nom rappelle le souvenir de Rouville Tessier, né en 1922, qui fut conseiller municipal (1956-1964), maire (1967-1973 et 1975-1981), préfet de comté et commissaire d’école.

Rue Lareau

Patronyme local identifiant une voie localisée dans le secteur de l’ancienne municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours, avant sa fusion avec Richelieu.

Rue Raphaël-Barré

Ce nom rappelle le souvenir de Raphaël Barré, qui fut maire de Richelieu de 1895 à 1898.

Parcs et espaces verts

- Parc Michel-Chartrand – Michel Chartrand est considéré comme un ambassadeur de la justice sociale au Québec et comme l’une des figures de proue du syndicalisme québécois. Il était marié à la syndicaliste et écrivaine féministe Simonne Monet-Chartrand.

- Parc Bruno-Roy – Le nom de ce parc, situé sur la rue Théberge, rappelle le souvenir de Bruno Roy, adolescent de Richelieu décédé à l’école secondaire Monseigneur-Euclide-Théberge de Marieville à la suite d’un accident de trampoline.

- Parc de l’Étang – Le nom de ce parc, situé sur la rue Martel, rappelle qu’un grand étang s’y trouvait auparavant.

- Parc de la Gare – Ce parc est situé à l’emplacement même de l’ancienne gare.

- Parc Fortier – Le nom de ce parc, situé sur la 1re Rue, rappelle le souvenir de Marcel Fortier, ancien maire de Richelieu en France.

- Parc Maurice-Berthiaume – Le nom de ce parc, situé à l’angle des rues Panet et Raphaël-Barré, rappelle le souvenir de Maurice Berthiaume, pompier décédé lors du sauvetage d’une personne.

- Parc Florence-Viens – Florence Viens s’est démarquée par sa longue implication au sein d’organismes sportifs richelois.

- Parc Alphonsine-Dubuc – Alphonsine Dubuc est née le 29 juin 1853 à Notre-Dame-de-Bon-Secours (aujourd’hui Richelieu). Outre un passage de quelques années aux États-Unis, sa famille vit de terres qu’elle exploite à Notre-Dame de-Bon-Secours et Saint-Athanase.

- Refuge faunique Pierre-Étienne-Fortin Refuge faunique que la Société de la faune et des parcs a fait établir pour protéger l’habitat d’un poisson exclusif au Québec : le chevalier cuivré. Le refuge faunique est situé dans les îles Saint-Jean, aux rapides de Chambly. Son territoire est partagé entre la Ville de Richelieu, celle de Chambly et Saint-Mathias-sur-Richelieu. Pierre-Étienne Fortin (Verchères, 1823 – La Prairie, 1888) a fait carrière principalement en médecine, en ichtyologie et en politique. Ayant contracté le typhus, à la Grosse Île, lors de l’épidémie de 1847-1848, il abandonne la médecine. En 1849, il commande un escadron de cavalerie lors des émeutes à Montréal. De 1852 à 1867, il assure l’application des lois sur les pêcheries le long des côtes du Bas-Saint-Laurent et du golfe du Saint-Laurent, à titre de surintendant des pêcheries. C’est à cette époque qu’il contribue à faire dresser un inventaire de la faune marine du golfe. À compter de 1867 et jusqu’à sa mort, il mène une carrière politique comme député à la Chambre des Communes, à Ottawa, et à l’Assemblée législative de Québec, puis comme sénateur représentant la division de Kennebec. De février 1873 à septembre 1874, il exerce le mandat de commissaire des Terres de la Couronne dans le cabinet québécois de Gédéon Ouimet. En 1878 et 1879, il agit à titre de cofondateur de la Société de géographie de Québec. Son engagement personnel et son œuvre scientifique considérable en font l’un des grands naturalistes du Québec. Le refuge faunique a été créé par l’arrêté ministériel 2002-019 du ministre responsable de la Faune et des Parcs, à la date du 10 octobre 2002.

- Îles Saint-Jean Les îles Saint-Jean sont situées dans la rivière Richelieu, tout juste en aval des rapides de Chambly, dans le Bassin de Chambly. Presque toutes sont comprises dans les limites de la ville de Richelieu, en Montérégie. L’utilisation du nom « Îles Saint-Jean » est ancienne. On retrouve « Islet St. Jean » sur la carte de la province du Bas-Canada de 1815, dessinée par Joseph Bouchette, arpenteur général du Bas-Canada, de même que « Îlots Saint-Jean » dans la Description topographique de la province du Bas-Canada (1815) de Bouchette également.

Cours d’eau

- Rivière Richelieu La rivière Richelieu borde la limite ouest de la ville de Richelieu. Autrefois appelée Masoliantekw, qui signifie « eau où il y a beaucoup de nourriture » en abénaqui, appelée rivière aux Iroquois au début de la colonie, son nom français lui vient du nom du cardinal de Richelieu (1585-1642), ministre de Louis XIII.

- Ruisseau Cordon Savane Ce cours d’eau se jette dans le Richelieu en face de l’Île Sainte-Marie, en Montérégie. Il draine les terres du rang du Cordon. Son nom fait référence aux anciennes limites des seigneuries de Monnoir et de Chambly-Est. En effet, le terme cadastral « cordon », selon le Glossaire du parler français au Canada, se définit comme « une ligne de séparation, une ligne de front ou bout d’une terre ». Le terme « Savane », de son côté, rappelle possiblement un ancien terrain marécageux, dans la langue franco-québécoise du terroir.

- Ruisseau du Trait Carré Les eaux de ce ruisseau, situé dans la ville de Richelieu, en Montérégie, se jettent dans la rivière Richelieu, en face de l’île Sainte-Marie. Ce nom est inspiré de la terminologie du cadastre. Le terme trait-carré se définit comme étant une ligne qui établit la limite entre deux terres. Ce mot est aussi orthographié « trécarré » ou « tré-carré », variantes relevées dans le Dictionnaire nord-américain de la langue française de Louis-Alexandre Bélisle et dans le Glossaire du parler français au Canada.

Bâtiments municipaux

- Bibliothèque Simonne-Monet-Chartrand Ce nom évoque le souvenir de Simonne Monet-Chartrand (Montréal, 1919 – Montréal, 1993), animatrice sociale et journaliste. Après un brevet d’enseignement et un diplôme de lettre et science, elle collabore à divers périodiques tels Paysana, L’École des parents, Le Canada français et le Journal de la fédération des femmes. Elle participe à diverses commissions d’enquête et comités. En 1961, elle collabore à la fondation de La Voix des femmes du Québec et, en 1966, à celle de la Fédération des femmes du Québec. Elle a de plus publié son autobiographie Ma vie comme une rivière (1981-1988) et un essai L’espoir et le défi de la paix (1988).

- Centre communautaire Amédée-Ostiguy Amédée Ostiguy a été maire de Richelieu de 1957 à 1961.

- Caserne Ange-Aimé Villeneuve Entré au service de protection contre les incendies de Richelieu en 1972, Ange-Aimé Villeneuve en a été le directeur adjoint de 1978 à 1988. Il occupera ensuite le poste de directeur du service, entre 1988 et 1991, avant de redevenir directeur adjoint. Il occupera ce poste jusqu’en 2011.

Liste des maires

| AVANT la fusion municipale en mars 2000 | |||

| Richelieu | Notre-Dame-de-Bon-Secours | ||

| Henri Edmond Massé | 1872-1879 | Sabin Archambault | 1869-1872 |

| Sabin Archambault | 1879-1881 | Samuel Bessette | 1872 |

| Charles Martel | 1881-1882 | Ambroise Vigeant | 1873 |

| Thomas Ward | 1882-1887 | Joseph Tétreault | 1873-1874 |

| Napoléon Massé | 1887-1892 | Pierre Théberge | 1874-1877 |

| Antoine Riendeau | 1892-1895 | Eusèbe Rainville | 1877-1878 |

| Raphaël Barré | 1895-1898 | Pierre Théberge | 1878-1884 |

| Charles Lajeunesse | 1898-1901 | Raphaël Barré | 1884-1885 |

| Auguste Johnson | 1901-1905 | P.N. Vigeant | 1885-1887 |

| Charles Choquette | 1905-1906 | Jonas Théberge | 1887-1889 |

| Théodore Barrière | 1906-1912 | Ludger Bessette | 1889-1891 |

| Auguste Johnson | 1912-1917 | Joseph Ostiguy | 1891-1893 |

| Aldéric Trudeau | 1917-1927 | Alphonse Daigneault | 1893-1900 |

| Henri Pascal Panet | 1927-1930 | Ludger Bessette | 1900-1902 |

| Joseph Blain | 1930-1932 | Alfred Larivière | 1902-1903 |

| Philias Lussier | 1932-1935 | Edmond Lareau | 1903-1904 |

| Henri P. Panet | Janv./avril 1935 | Joseph Théberge | 1904-1909 |

| Antoine Beaudry | 1935-1937 | Alcibias Tétreault | 1909-1914 |

| Jean-Baptiste Moquin | 1937-1941 | Joseph Quintal | 1914-1916 |

| Amédée Nadeau | 1941-1945 | Arthur Daigneault | 1916-1918 |

| J.-Pierre Ostiguy | 1945-1957 | J.E. Lareau | 1918-1921 |

| Amédée Ostiguy | 1957-1961 | Jonas Théberge | 1921-1925 |

| Adrien Frenière | 1962-1963 | Wilfrid Loiselle | 1925-1930 |

| Roméo Caillé | 1963-1964 | Florida Bessette | 1930-1937 |

| J. André Gaudreault | 1964-1975 | Alfred Larivière | 1937-1945 |

| Pierre Lareau | 1975-1989 | Wilfrid Séguin | 1945-1948 |

| Daniel Poulin | 1989-1993 | Arthur Bessette | 1948-1950 |

| Robert Ostiguy | 1993-1994 | Jean Lareau | 1950-1957 |

| Raymond Guertin | 1995-2000 | Roméo Bessette | 1957-1959 |

| . | . | Lionel Dubuc | 1959-1963 |

| . | . | Jean Lareau | 1964-1967 |

| . | . | Rouville Tessier | 1967-1973 |

| . | . | Maurice Tétreault | 1973-1975 |

| . | . | Rouville Tessier | 1975-1981 |

| . | . | René Bisonnette | 1981-1983 |

| . | . | Jean-Guy Langlois | 1984-1993 |

| . | . | Nicole Millette | 1993-1995 |

| . | . | Réjean Bessette | 1995-mars 2000 |

| . | . | . | . |

| Fusion municipale en mars 2000 | |||

| Ville de Richelieu | |||

| Raymond Guertin, mars 2000 –2005 | |||

| Jacques Ladouceur, 2005 à 2021 | |||

| Claude Gauthier, 2021 à ce jour | |||

Armoiries et logo

Les armoiries de Richelieu

Blasonnement

Écartelé; au un et au quatre, d’argent à trois chevrons de gueules; au deux et au trois à trois coquilles de Saint-Jacques.

Devise

« Virtuli nihil invium » « Au courage, rien d’inaccessible »

Explications

Écartelé : Signifie séparé en quatre partitions égales par une ligne horizontale et une autre verticale.

Au un : Sert à désigner la première partition de l’écu, en haut à gauche.

Au quatre : Sert à désigner la partition en bas et à droite.

Argent : L’argent est, avec l’or, employé pour représenter certains meubles héraldiques. Il est aussi utilisé comme champs d’écu (fond).

Chevrons : Ces pièces héraldiques sont formées d’une bande et d’une barre assemblées par le haut. Elles sont considérées comme symbole du travail.

Gueules : Couleur rouge en langage héraldique. Gueules, à l’origine «ghul » en arabe, signifie rouge. En gravure, cet émail est représenté par des hachures verticales. Couleur du feu, du sang, symbole de la justice, du courage, de l’héroïsme et de la force au service des causes justes. Les partitions un et quatre représentent l’intérieur de l’écu de la famille du Plessis de Richelieu, de laquelle était issu le Cardinal, dont le nom a été donné à la rivière et au village.

Au deux : Sert à désigner la partition en haut et à droite de l’écu.

Au trois : Sert à désigner la partition en bas et à gauche de l’écu.

Coquilles de Saint-Jacques : afin de rappeler l’ancienne Seigneurie de Chambly, sur le territoire de laquelle le village est placé, le Collège Canadien des Armoiries a introduit les trois coquilles d’argent sur fond rouge dans les partitions deux et trois. Ces emblèmes figuraient dans un écusson placé en haut et à gauche dans l’écu de Jacques de Chambly. La devise évoque le courage des Canadiens Français qui ont permis de faire de leur patrie une grande nation moderne, respectable.

Le logo

Le jeu typographique de la première lettre de la ville (Richelieu). Ce jeu typographique obtenu par la stylisation de la lettre R et de sa répétition, permet d’obtenir une image graphique et stylisée, ce qui renforce son impact visuel. Au second plan, la conception est orientée de façon à illustrer l’élément important de Richelieu, sa « rivière ». Le design de la vague inscrit dans un mouvement circulaire, symbole de force, de dynamisme et d’entraide, véhicule très bien l’esprit de notre ville, Richelieu. La ville favorise le contact avec les citoyens par l’intermédiaire de rencontres sportives ou culturelles.

Couleur : Le bleu symbolise la détente, l’harmonie. Il connote aussi la communication. Il nous rappelle les éléments naturels tels que le ciel et l’eau que la Ville de Richelieu s’engage à préserver. Conception : Jocelyn Viens, février 1986.